-

儀表網手機版

儀表網手機版

手機訪問更快捷

儀表網小程序

儀表網小程序

更多流量 更易傳播

-

公眾號:ybzhan

公眾號:ybzhan

隨時掌握行業動態

掃碼關注視頻號

掃碼關注視頻號

網絡課堂 行業直播

一、背景(國家戰略升級)

2025年作為“十四五”收官之年,零碳園區建設 上升至國家戰略核心 :中央經濟工作會議寫入“建立一批零碳園區”,國家發改委、工信部、生態環境部等多部門聯合推動 零碳工廠、工業園區規模化落地(如發改委加速碳達峰試點,工信部印發《建設指南》)。這標志著零碳園區從 政策探索(2024年首提)轉向 國家戰略級實踐 ,通過綠電直供、智能微網等技術集成,成為 “雙碳”目標核心抓手 ,既響應全球氣候治理,更賦能區域經濟 綠色競爭力培育 。

二、國內建設情況與政策賦能

(一)國家政策體系(“規劃+標準+多部門協同”)

頂層設計:工信部《建設指南》明確建設路徑(能源優化、碳管理、智慧運維等),中國節能協會《零碳園區評價技術規范》(T/CECA-G0344-2025)設定硬指標(可再生能源消費占比≥30%、終端電氣化率≥60%、碳足跡核算),形成“建設-評價”閉環。

多部門聯動:發改委推進碳達峰試點,生態環境部強化碳排放監管,央行將園區綠色基建納入碳減排支持工具(如上海碳資產證券化、蘇州工業園雙認證ABS),構建“政策+金融+技術”協同體系。

(二)地方實踐(多省全域布局,特色路徑突圍)

長三角示范:無錫“1+4”體系(核心園區+零碳工廠/ 源網荷儲/虛擬電廠/服務機構),2027年目標10家零碳園區(最高獎500萬);常州虛擬電廠2026年聚合20 萬千瓦負荷,提升綠電消納(國家電網虛擬電廠系統已實現8760小時負荷預測)。

中西部創新:

內蒙古2.0版零碳園區(增量配電網綠電溯源,電解鋁成本降20%,西北轉型);

云南智能微電網+綠電聚合(高比例清潔能源覆蓋,如楚雄高新區“風光儲充”一體化,年減167萬噸,能碳平臺數字化管理);

雄安新區國際標準對接(建筑光伏重點區域覆蓋70%,應對歐盟碳關稅,構建網格化碳監測網絡)。

(三)政策創新亮點(市場+技術雙輪驅動)

綠色金融:央行碳減排工具覆蓋園區基建,上海/蘇州試點碳資產證券化(如“碳中和+生物多樣性”ABS),激活減排經濟價值。

技術融合:國家電網虛擬電廠、南京江北新區500米碳監測網等數字化工具,實現能源-碳管理全流程精準化、可視化(如負荷預測、碳足跡追溯)。

產業協同:零碳園區成為綠色產業集聚載體(如零碳工廠、儲能裝備企業入駐,常州虛擬電廠聯動綠電交易),推動“源-網-荷-儲-碳”全鏈協同,形成可復制的減碳-增效-收益模式。

三、建設零碳園區對于園區方有什么好處

(一)搶占國際市場先機

應對歐盟碳關稅等綠色壁壘,零碳產品憑低碳認證更易進入國際市場,如無錫園區企業出口歐盟光伏組件碳足跡降40%,通關效率提升30%。

優先集聚新能源汽車、氫能裝備等低碳產業,蘇州工業園零碳產業鏈企業用地指標傾斜,畝均稅收較傳統園區高18%。

(二)全鏈條降本增效

綠電直供+儲能補貼降低用能成本:鄂爾多斯園區企業電價較網電低0.3元/度,年省電費超2億元;無錫儲能項目獲300元/千瓦補貼,投資回收周期縮短50%。

數字化監測精準控耗:福建浦城園區通過能碳平臺識別高耗能設備,企業能耗效率提升15%,年節約成本超500萬元。

(三)政策紅利直接變現

中央到地方多級補貼:國家超長期國債貼息(低2.5%)+無錫最高500萬元獎勵+常州虛擬電廠50萬元/萬千瓦補貼,覆蓋建設到運營全周期。

審批與融資雙加速:雄安新區零碳項目環評時間壓縮 40%,深圳園區企業納入“信易貸”白名單,融資成本降1.2個百分點。

(四)構建長期抗風險能力

綠色品牌溢價:鄂爾多斯零碳園區土地溢價超20%,入駐租金高15%,形成“生態好—租金高—收益穩”循環。

碳市場提前布局:全國碳市場擴容至八大行業,園區企業可通過碳配額交易獲利,規避未來碳價上漲成本沖擊。

核心結論:政策補貼“降本”、市場優勢“增收”、風險規避“保值”,零碳園區正從“政策要求”變為“發展剛需”——早布局,早享受三重紅利疊加效應!

四、建設零碳園區有哪些路徑

(一)能源體系革新

園區建設方應根據當地資源狀況,大力開發太陽能、風能、水能等可再生能源。利用園區屋頂、空地建設分布式光伏電站,在風力資源豐富地區規劃建設風力發電場。同時,引入先進的能源存儲與轉換技術,如建設儲能電站,解決可再生能源間歇性問題,確保能源穩定供應,提高能源自給率。

(二)碳排放精細化管理

建立專業的碳排放管理團隊,按照評價規范要求,采用先進監測設備對園區內企業、設施的碳排放進行實時、精準監測。運用科學核算方法定期核算園區整體碳排放量,并向相關部門報告。依據監測核算數據,制定針對性減排方案,鼓勵企業實施節能減排技術改造,對高排放企業進行重點監管與幫扶。

(三)綠色產業集聚

在招商引資過程中,嚴格按照零碳園區標準篩選企業,優先引入低碳環保、高新技術產業,如新能源汽車制造、節能環保裝備研發等企業。推動現有高能耗產業進行綠色轉型,通過技術升級、工藝改進等降低能耗與碳排放。打造產業上下游協同發展的綠色產業鏈,促進資源循環利用。

(四)基礎設施綠色升級

在園區建筑設計與建設中遵循綠色建筑標準,采用節能燈具、節水器具、高效保溫材料等降低建筑能耗。規劃建設低碳交通體系,增加公共交通設施投入,建設自行車專用道,鼓勵綠色出行;推廣使用新能源車輛作為園區內通勤、物流運輸工具,減少交通領域碳排放。

五、我們作為平臺方有哪些能力

從數據采集(底座)到技術應用(3舉措),再到智慧運營(平臺),形成“感知-分析-決策-執行”完整鏈路,為零碳園區提供標準化+定制化解決方案,助力國家戰略落地與地方經濟綠色轉型

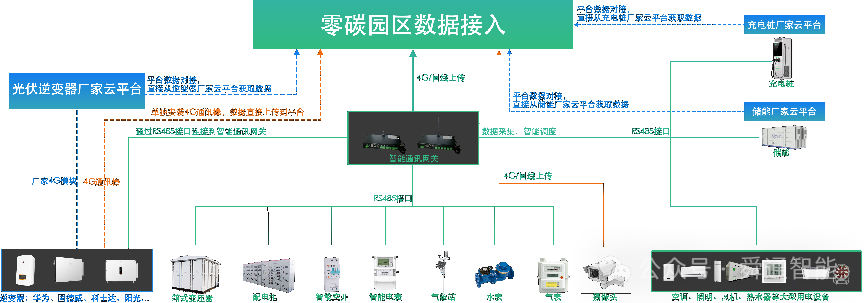

以數據中心為核心底座,依托舜通QTouch3.0組態通過4G/http技術實現:

終端設備全接入:覆蓋園區全場景設備設施,實時采集能源生產/消耗數據。

第三方系統深度對接:整合園區管理、碳交易、金融等系統數據(如綠電交易平臺、碳足跡核算系統),構建“能源-碳-產業”數據閉環,為3大舉措提供實時、精準的數據支撐(如負荷預測需接入設備運行、碳資產交易需對接碳市場行情)。

1.新能源替代?多能互補(能源結構革新)

源網荷儲協同:通過平臺能源管控模塊(運營中心功能),優化分布式風電/光伏、儲能、充電樁的時空聯動(如光伏余電優先充儲能,低谷期釋放供電),提升可再生電力占比≥30%(匹配評價規范)。

場景化應用:適配“源網荷儲”體系、虛擬電廠負荷聚合,實現綠電直供、多能互補,降低傳統能源依賴。

2.節能降耗?能效提升(運營成本優化)

設備智能運維:利用平臺運維中心(設備監測、工單管理),對空調、照明等設施進行能效分析(如空調節能改造后能耗下降20%)、負荷預測(避免峰谷期能源浪費),提升終端電氣化率≥50%。

數字化管控:通過設備運行控制策略(如光伏優先供電時段調整),減少能源損耗。

3.零碳收益?資產增值(經濟價值轉化)

碳資產管理:依托平臺碳管中心(碳足跡核算、碳中和仿真),生成符合評價規范的碳報告,開發 CCER,參與碳市場交易,將減排成果轉化為真金白銀。

綠電金融聯動:對接央行碳減排工具,為園區提供低息融資(利率≤2%),激活綠電交易,形成“減碳-資產化-收益”閉環。

運營中心(決策層):通過多能源全場景的能源流/碳流可視化(如園區碳地圖、能源看板),制定源網荷儲調度策略,實現全局優決策。

運維中心(執行層):通過設備預警、工單管理(APP端一鍵派單),保障新能源設施(如分布式光伏)99%+運行率,降低運維成本。

碳管中心(監管層):通過碳足跡追溯、碳中和仿真(模擬不同產業布局的碳排放),確保園區碳數據合規(符合評價規范碳足跡核算要求),支撐國際標準對接。

結算中心(財務層):整合綠電交易、碳資產收益、補貼資金,實現資金流自動結算,為園區提供“能源-碳-金融” 全鏈財務分析。

零碳園區建設是一項復雜而系統的工程,需要園區建設方、平臺方以及各方共同努力。我們平臺方愿與園區建設方緊密合作,憑借專業能力與先進平臺,助力零碳園區建設,為實現“雙碳”目標貢獻力量,共同創造綠色、可持續發展的美好未來。

攜手共進,邁向零碳未來

零碳園區的發展,不僅是園區自身實現綠色轉型的需求,更是我們共同應對氣候變化,守護地球家園的重要舉措。從政策推動到地方實踐,從技術創新到平臺助力,零碳園區建設的每一步都凝聚著各方的努力。

我們期待與更多的園區攜手合作,充分發揮我們能碳平臺的優勢,為零碳園區建設添磚加瓦。讓我們共同努力,以零碳園區為基石,構建一個更加清潔、高效、美好的綠色未來,在雙碳征程上書寫屬于我們的輝煌篇章!

免責聲明

客服熱線: 15267989561

加盟熱線: 15267989561

媒體合作: 0571-87759945

投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序