【

儀表網 研發快訊】石墨作為人類最早開發利用的層狀材料之一,自16世紀被應用于書寫至今,在凝聚態物理與材料科學領域持續煥發著生命力。當兩個原子級光滑的石墨表面以一定旋轉角度堆疊時,其界面將實現近零摩擦和零磨損的結構超滑狀態。這種超滑界面為微機電系統、精密制造等領域的摩擦磨損難題提供了革命性解決方案,近年來基于該特性開發的微

發電機、靜電驅動器等原型器件已展現出突破性性能。此外,這種范德華材料之間的轉角界面還展現出一系列奇異的電學與光學性質,例如超導、拓撲絕緣體等,受到了學術界的廣泛關注。

然而,這種奇特的結構超滑界面的熱輸運特性卻始終籠罩在迷霧之中。盡管人們對石墨優異的熱學性質早有研究并加以利用,但其中新奇的熱輸運現象,比如聲子水力輸運和第二聲,至今仍存在許多未解之謎。而或許更令人意外的是,石墨的本征熱導率,事實上也仍無定論。這側面反映了對于石墨這種層狀材料的導熱研究的挑戰。而對于石墨內“深埋”的超滑界面,其熱測量則更加困難。因此,盡管有一些理論計算工作討論了層間轉角對于界面導熱特性的影響,可靠的實驗測量仍鮮有報道。而這對于深化聲子輸運的機理認識,以及基于石墨的器件熱管理和芯片散熱都十分重要。

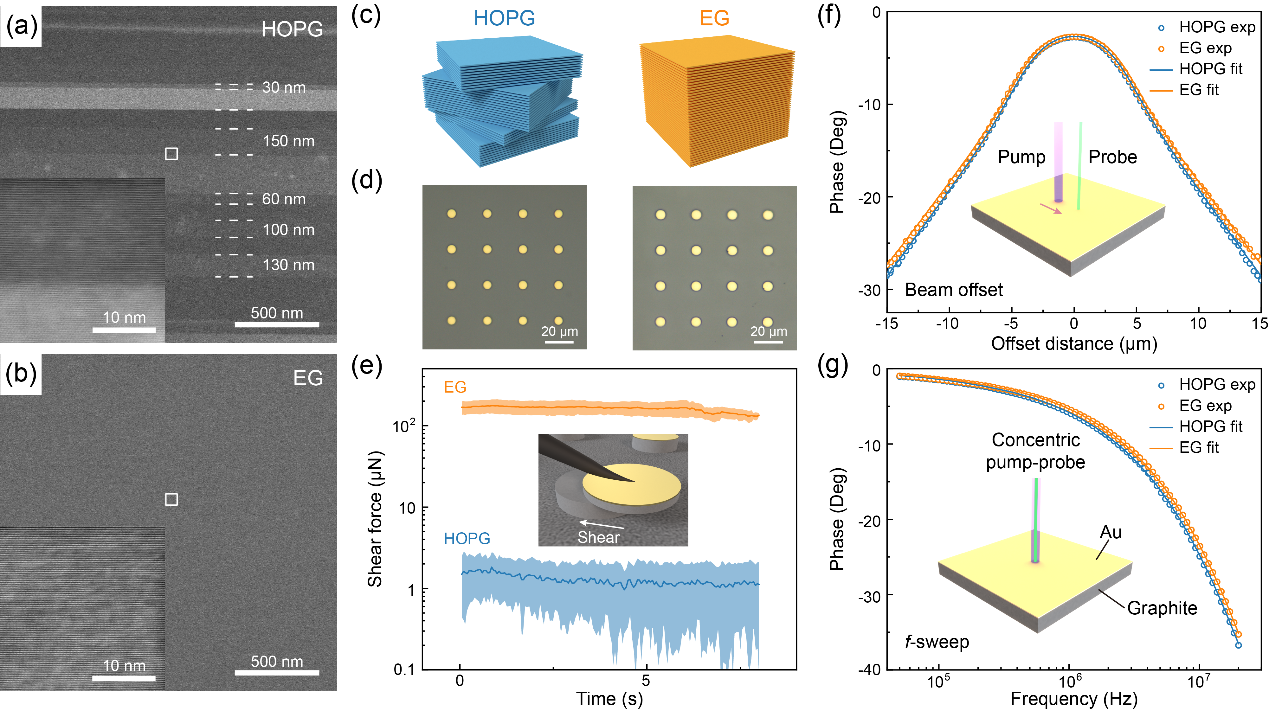

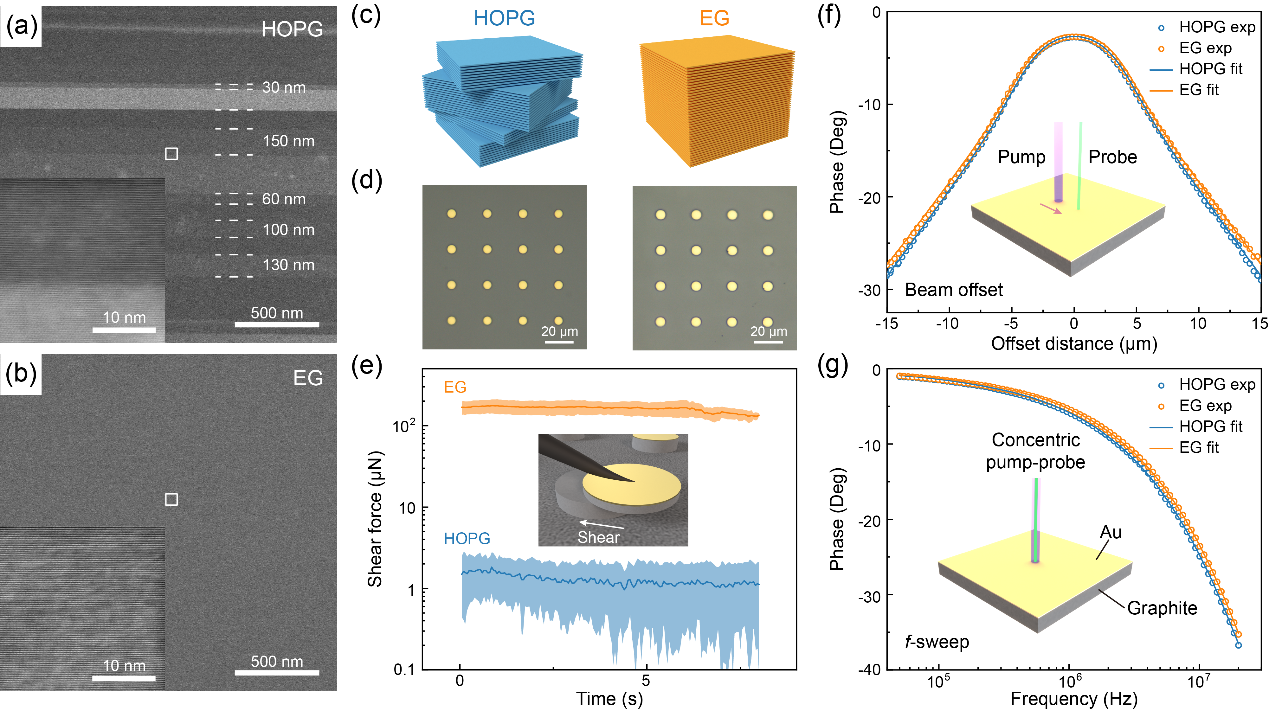

圖1.HOPG和EG的結構、力學和初步熱學表征

近日,清華大學航天航空學院鄭泉水院士團隊與北京大學宋柏研究員等團隊合作,首次實現了對于石墨結構超滑界面的熱輸運測量。研究團隊選用高定向熱解石墨(HOPG)中天然存在的旋轉界面作為研究對象(圖1),通過結合微納加工形成石墨島的技術與頻域熱反射法(FDTR),實現了對超滑界面的力學特性與熱輸運性質的同步表征。該研究采取了兩套研究方案。首先利用北京大學劉開輝教授團隊外延生長的無轉角界面的高質量外延單晶石墨(EG),準確測量了兩種石墨樣品的面外方向熱導率。通過熱導率差異推算出HOPG中多個結構超滑界面的熱阻總體貢獻并由此估算出單個界面的熱導(圖2)。

圖2.多個本征轉角界面的熱測量

在此基礎上,直接在HOPG上加工帶旋轉柄的石墨島,并利用自行搭建的精密力學操作平臺推動其中的特定界面旋轉,對比旋轉前后的熱測量信號差異(圖3)。這一過程不僅確保了石墨界面的質量不會因轉角發生變化,同時也保證了旋轉前后僅有轉角這個單一參數發生變化。

圖3.單個和兩個結構超滑界面旋轉前后的熱測量

令人意外的是,實驗測得結構超滑界面的熱導高達約600 MWm?²K?¹,超過現有實驗報道的人工堆疊范德華材料結構的熱導約一個數量級,并且接近文獻中所有實測界面熱導的最高紀錄。此外,盡管探測這樣的超高熱導面臨巨大挑戰,本研究仍然成功分辨了界面扭轉角度變化導致的超過30倍的熱導變化。得益于華中科技大學劉德歡教授的長期積累,團隊結合分子動力學模擬和密度泛函理論計算,揭示了橫向聲子主導的熱輸運機制(圖4)。基于結構超滑領域經典的雞蛋盒模型,團隊進一步提出了扭轉角度影響熱輸運的普適物理圖像,建立了界面摩擦力學與熱輸運行為之間的直接關聯。

圖4.轉角對界面導熱的影響機制與力-熱關聯

長期以來,石墨中結構超滑界面的優異力學與電學特性備受關注,該研究則首次揭示了超滑界面同時還具有卓越的導熱性能,并且確立了層間旋轉作為主動調控熱流的一個新自由度,為基于界面扭轉的新型熱管理技術奠定了基礎。此外,團隊發展的獨特實驗技術,也為未來探索扭轉范德華材料與器件中的聲子動力學及熱輸運行為開創了激動人心的全新可能。

相關研究成果以“轉角石墨中結構超滑界面的超高熱導”(Ultrahigh thermal conductance across superlubric interfaces in twisted graphite)為題,于4月11日發表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)。

清華大學微納米力學與多學科交叉創新研究中心、清華大學工程力學系博士生楊馥瑋為該論文第一作者,北京大學工學院博士生周文江、北京大學物理學院博士后張志斌、清華大學深圳國際研究生院博士后黃軒宇為共同第一作者;華中科技大學能源與動力工程系教授劉德歡、北京大學物理學院教授劉開輝、清華大學教授鄭泉水院士、北京大學工學院研究員宋柏為該論文的共同通訊作者。

研究得到國家自然科學基金委項目、科技部國家重點研發計劃、廣東省基礎與應用基礎研究項目、新基石科學基金會“科學探索獎”、基礎學科拔尖學生培養計劃力學班、深圳市超滑技術重點實驗室、北京大學微米納米加工技術全國重點實驗室以及北京大學和華中科技大學高性能計算平臺的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。