導讀:5月30日,《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》被國務院通過。其中節能環保作為戰略新興產業,被要求要加快形成支柱產業。本次國務院常務會議強調,發展戰略性新興產業是一項重要戰略任務,在當前經濟運行下行壓力加大的情況下,對于保持經濟長期平穩較快發展具有重要意義。

在《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》之后,《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》就成為社會期待的目標。曾有傳言,其將于今年9月份出臺,后又被眾多媒體報道將于上半年被國務院通過。昨天,5月30日,傳言落下帷幕,《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》被國務院通過。其中節能環保作為戰略新興產業,被要求要加快形成支柱產業。

據新華網報道,曾參與相關問題調研和文件起草工作的國務院發展研究中心產業經濟研究部部長馮飛表示,本次國務院常務會議強調,發展戰略性新興產業是一項重要戰略任務,在當前經濟運行下行壓力加大的情況下,對于保持經濟長期平穩較快發展具有重要意義。通過發展新興產業,緩解我國面臨的資源、能源和環境壓力,改變粗放的發展方式,穩定增長,帶動就業。

《規劃》是對2010年出臺的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》的進一步完善和細化,進一步明確了我國戰略性新興產業發展的重點方向和主要任務。

充分發揮市場配置資源的基礎性作用

馮飛認為,“發展戰略性新興產業不能沿用發展傳統產業思路,必須通過技術創新、商業模式創新和體制機制創新。”

他介紹,本次會議指出,推動戰略性新興產業健康發展,要充分發揮市場配置資源的基礎性作用,注重優化政策環境,激發市場主體積極性。加強自主創新,增強自主發展能力。加強交流合作,走開放式創新和化發展道路。

在談到充分發揮市場配置資源的基礎性作用時,他說,發展傳統產業時,人們還可以照搬國外成功的經驗。買來主要技術和生產設備就可以擴大生產。但在戰略性新興產業發展方面,上沒有現成的模式和經驗可以套用。在配置資源方面,要充分發揮市場的基礎性作用,政府不要過度關注規模的擴張,要重視技術創新能力的提升與產業技術體系的完善。

堅持現實優勢,實現四大發展戰略

根據之前報道,《規劃》對七大戰略性新興產業的定位是:節能環保、新一代信息技術、生物、裝備制造產業成為國民經濟的支柱產業,新能源、新材料、新能源汽車產業成為國民經濟的先導產業。再經過10年左右的努力,戰略性新興產業的整體創新能力和產業發展水平達到世界先進水平,為經濟社會可持續發展提供強有力的支撐。

《規劃》同時指出,需要著眼于我國現實比較優勢,實現戰略性新興產業四大發展戰略:

首先,著眼長遠經濟利益,實施協調發展戰略。盡快形成國家層面的發展戰略,促進形成重點突出、差異發展的戰略性新興產業的區域布局;其二,促成合理產業組織,實施市場主導戰略。實現資本與戰略性新興產業的優化整合;其三,突破關鍵核心技術,實施技術內生戰略。加快構建新型產學研合作機制,建立以大企業為核心的開放式創新網絡的“前端控制”機制;注重產業關聯發展,實施產業融合戰略。通過發展戰略性新興產業改造和提升傳統產業的技術水平和產品質量,實現產業間的技術互動和價值鏈接。

推進財稅、金融、科教三方面政策支持

同樣是在《規劃》被通過之前,對其曾有過了解。

據介紹,《規劃》關于戰略性新興產業的支持政策主要有財稅、金融、科教三方面。

根據《規劃》,國家有關方面將來對戰略性新興產業的財政政策將是要著力創新財政資金支持方式,形成多元化、多渠道的科技投入體系。綜合運用貸款貼息、風險投資、償還性資助等多種投入方式,對新興產業的技術創新活動給予重點支持,引導企業加大科技投入,進一步鞏固企業在科技投入中的主體地位等;

第二方面的支持政策是金融資本的支持政策。要鼓勵金融機構加大信貸支持。引導金融機構建立適應戰略性新興產業特點的信貸管理和貸款評審制度。積極推進知識產權質押融資、產業鏈融資等金融產品創新。要積極發揮多層次資本市場的融資功能。進一步完善創業板市場制度,支持符合條件的企業上市融資。同時,要大力發展創業投資和股權投資基金。

第三方面的支持政策是科技教育方面的支持。《規劃》表示,要圍繞戰略性新興產業的發展階段和目標,在技術創新和高校專業設置等方面創設可持續的支持。

節能環保產業要加快形成支柱產業

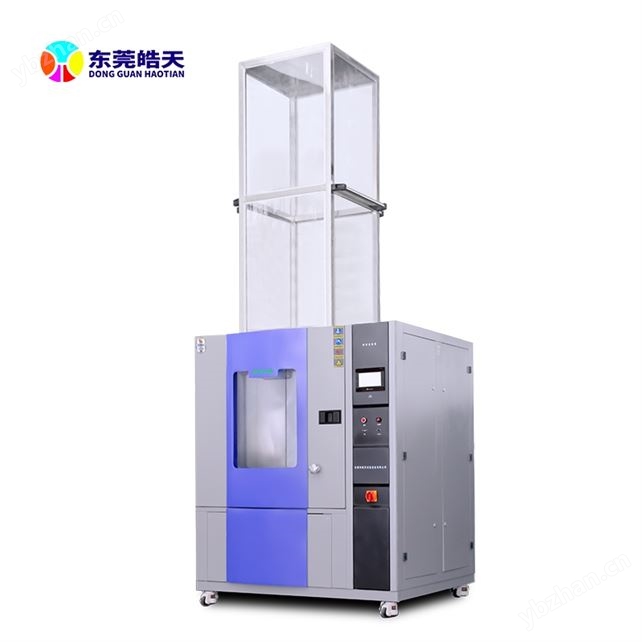

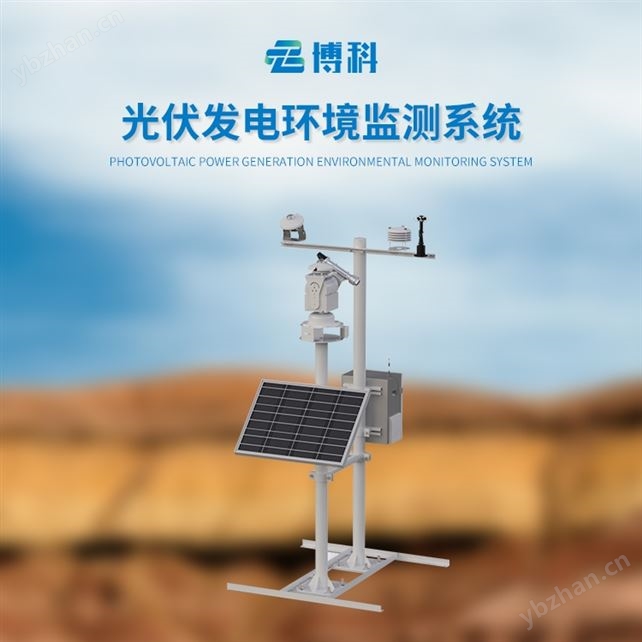

在《規劃》中,節能環保產業位列七大戰略性新興產業,國務院對其未來的發展要求是:突破能源與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環利用等關鍵核心技術,發展節能、先進環保和資源循環利用的新裝備和新產品,推行清潔生產和低碳技術,加快形成支柱產業。

中國節能協會常務副秘書長宋忠奎告訴媒體,當前國家對于節能環保產業推出的財政扶持力度,無疑會拉大地方和企業的投資,投資規模有望翻倍。

渤海證券近期的一份策略報告認為,節能環保位列七大戰略性新興產業,四大支柱性產業之一,是產業結構調整和社會平衡持續發展的共同要求。僅就環保產業廢氣領域而言,預計廢氣治理十二五期間市場需求容量超過2300億元,其中除塵需求300億、煙氣脫硫需求1000億、火電廠脫硝市場需求在1000億。